Au IIIe siècle avant l’ère commune, le poète Callimaque de Cyrène, fameux bibliothécaire d’Alexandrie, situait l’île d’Ogygie dans l’archipel maltais. Là, dans une grotte de Melité – la Melita des Romains – peut-être à Gozo même, vivait une nymphe accueillante du nom de Calypso, « celle qui scelle » ou « celle qui enveloppe ». Pris par l’irrésistible « miel » produit par des abeilles toutes affairées à nous retenir, ceint par une ineffable douceur de vivre, on pourrait demeurer sept années sur l’île d’Ogygie, ou plus si notre destin n’était pas scellé comme celui d’Ulysse, de Paul et de Michelangelo.

De ses formes généreuses, par ses charmes, elle nous enveloppe, elle nous envoûte et nous emporte tout entier dans un autre monde, très ancien, un ailleurs à l’insondable spiritualité. Car la Préhistoire maltaise est un mystère.

Une population néolithique d’agriculteurs venue de Sicile s’installe sur l’archipel maltais dès le 6e millénaire, comme en témoigne Għar Dalam (« la grotte obscure ») occupée il y a 7400 ans. Ces gens – qui, d’ailleurs, ne sont pas les premiers habitants de l’île – vont développer des activités agro-pastorales, produire des poteries appartenant à la vaste culture rubanée, plus précisément une céramique cardiale assez répandue dans le sud méditerranéen. Voici un schéma historique simple et tout à fait probant.

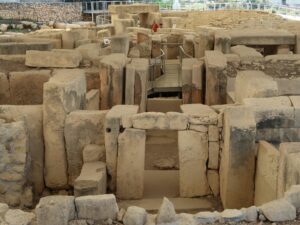

Que ces mêmes gens se mettent à construire d’amples temples mégalithiques au tournant des 5e et 4e millénaires (Ta’ Ħaġrat et Skorba – peut-être des prototypes) est déjà plus intrigant. Bien sûr, la vaste civilisation dite « mégalithique » a laissé de prodigieux ensembles – alignements de menhirs, statues-menhirs, cromlechs, dolmens, tombes diverses et tumuli –, mais aucun complexe cultuel de cette ampleur[1]. Des structures monumentales sont successivement édifiées entre 3600 et 2500 avant l’ère commune, à Ġgantija (la « tour des géants » dont l’enceinte se dressait à 10 m de hauteur, et où les murs d’absides – « cyclopéens » – recouverts d’argile et de chaux, culminaient à 8 m), à Ħaġar Qim, à Mnajdra et à Tarxien où les bâtisseurs semblent avoir atteint une forme architecturale aboutie. Ces derniers construisent avec du calcaire corallien ou à globigérines (on trouve même de la brique crue à Skorba). Si l’élévation du temple de Ġgantija est faite d’un empilement de moellons de calcaire brut sous forme de gros modules non ordonnés, ailleurs, à Tarxien, entre autres, les constructeurs dressent des orthostates de plusieurs tonnes, parfaitement taillés et ajustés. Ils conçoivent des murs incurvés, des façades concaves percées de portes trilithes, tout un appareil régularisé qui s’incline légèrement vers l’intérieur pour supporter le poids des dalles en encorbellement qui constituent une véritable toiture. Ils sont architectes et s’attachent à des canons : plans tréflés aux absides semi-circulaires disposées selon un axe symétrique, orientations au nord, au nord-ouest, parfois au nord-est (Tarxien) et plus rarement à l’ouest comme le dernier temple de Mnajdra construit au cours de la première moitié du 3e millénaire.

La volonté de planifier ces constructions – on en compte près d’une trentaine sur l’archipel – ne fait aucun doute. Seulement, la planification implique l’existence d’une société pyramidante, suffisamment coercitive pour engager des carriers, des tailleurs, des ouvriers pour le transport des blocs monolithes (l’orthostate de 50 tonnes à Ġgantija, ou celui de 390 cm de haut qu’il a fallu déplacer sur 1500 m afin de l’acheminer jusqu’au temple de Skorba). Or, leurs outils étaient en pierre : ciseaux, râpes, maillets ! Il a fallu des ingénieurs pour dire où dresser ces blocs, et comment les assembler sur place à l’aide de cordages et de leviers. Il a fallu penser à une disposition du bâti en fonction de la nature du sol, de la configuration du lieu et des différents niveaux auxquels on accédait par des escaliers (Tarxien, ou l’escalier en spirale de l’hypogée d’Ħal Saflieni). Ces ingénieurs se servaient-ils de maquettes, à l’exemple de celles que l’on découvre avec stupéfaction au musée archéologique de la valette (à moins d’y voir des ex-voto) ?

Quelle était la nature de cette élite dirigeante ? existait-il des centres politiques, des palais ? Se réunissait-on sur les parvis de ces monuments, devant les façades cintrées, bordées de banquettes, comme à Ħaġar Qim ? A quoi servaient ces temples.

Car il s’agit bien de lieux à vocation cultuelle, comme en témoigne leurs pièces exigües, leurs couloirs étroits, leurs absides fermées par des portes – simples rideaux suspendus à des poutres ou ouvertures à hublot carré ou rond entre deux absides. Tout nous ramène à l’observation essentielle que fait l’historien des religions : un espace rigoureusement privé séparé du profane. Le mobilier est tout aussi révélateur : autels monolithes, dont celui doté d’un tabernacle obturé par une pierre emboîtée (Tarxien), tables décorées de spirales ou d’une procession animale (béliers, porcs, boucs et chèvres à Tarxien) suggestive d’un rituel sacrificiel – n’a-t-on pas retrouvé des ossements brûlés en guise d’offrande dans « l’abside de l’oracle » du temple le plus récent de Mnajdra ? Bassins ou cuves en pierre et trous creusés dans les dalles de sol pour recevoir des libations ou autres offrandes. L’iconographie finit de nous convaincre, qui ne manque pas de marquer de son empreinte les sanctuaires préhistoriques : dalles soigneusement piquetées, poissons, oiseaux, lignes serpentines, spirales, enroulements sur lesquels s’accrochent des fruits (arbre de vie peint dans l’hypogée d’Ħal Saflieni ?), et l’autel au décor de plante dans un pot de Ħaġar Qim. La plupart de ces motifs étaient rehaussés d’ocre, pigment également utilisé pour recouvrir les os des innombrables défunts inhumés dans l’hypogée d’Ħal Saflieni. Dans cette vaste nécropole, on s’étonne de retrouver des aménagements en tout point comparables à ceux des temples.

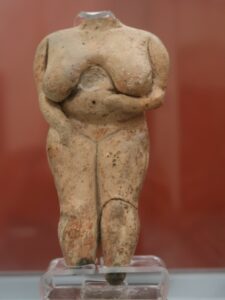

De ces quelques éléments déjà bien étoffés, se déduit une liturgie très développée. Outre les sacrifices animaux, les offrandes et autres libations…, des prières, des incantations, des pratiques magiques ou divinatoires, la communication directe avec les esprits ou par l’intermédiaire des rêves comme le suggèrerait l’exceptionnelle statuette de la « Femme endormie ». Et encore, un culte curatif ou miraculeux, proposition inspirée par ces statuettes exhumées dans « l’abside de l’oracle » de Mnajdra et présentant de curieuses pathologies : peau squamée ou pustuleuse, joues gonflées, yeux exorbités, dos écorché.

Peut-on parler d’une religion établie ? d’un clergé et d’un panthéon dans lequel la femme aurait eu la première place ? Car le plus stupéfiant reste la découverte en très grand nombre de figures féminines (peut-être asexuées pour quelques-unes) de 4 mm à près de 3 m de haut (l’idole géante de Tarxien), corpulentes, nues ou revêtues d’un pagne, debout, assises (parfois l’une à côté de l’autre), couchées sur un côté ou sur le ventre, autant de représentations impliquant un mobilier précis (lit, banquette ou siège). Doit-on penser au culte d’une Déesse-Mère ? Associées à quelques phallus, ces images trouvées dans ces lieux sacrés se rapportent-elles à un culte de la fertilité, au secret de la fécondité ? Nous renvoient-elles aux mystères de la naissance, de la mort et de la renaissance, inspirés par les rythmes des saisons et de la végétation ou par les cycles cosmiques ? N’a-t-on pas une étonnante table stellaire exposée au musée archéologique de La Valette ? Peut-on imaginer que les temples eux-mêmes auraient pu servir d’observatoires astronomiques (le prétendu temple solaire de Mnajdra, par exemple) ? Au cours de la préhistoire maltaise, le temps et l’espace sacralisés ont permis de pratiquer des rituels pour s’assurer du renouvellement. Les récits ont dû venir plus tard, constituant des collections de mythes à tout jamais perdues.

Car ces extraordinaires temples sont désertés il y a 4500 ans, sans qu’il y ait eu la moindre transmission avec la population de l’âge de bronze qui s’installe dans l’archipel au cours de la seconde moitié du 3e millénaire. Abandonné, le site de Tarxien devient une nécropole à incinération. Que s’est-il passé ? Tension sociale entre le clergé et le peuple, provoquant la chute d’un système théocratique ? Un incident tel qu’une sévère sècheresse entraînant une famine et des maladies ? Sans doute, puisque ce phénomène s’observe partout sur les rives de la Méditerranée occidentale, au même moment.

Après l’Âge de bronze, les Phéniciens, les Romains, les Romains d’Orient, les Arabes (qui donnent aux Maltais une langue sémitique), les Normands, les Souabes, les Français, les Aragonais, les Chevaliers de l’Ordre de Saint-Jean, et encore les Français, puis les Anglais, etc. Bref, l’histoire commune d’une île, base de la course, principale activité des grands seigneurs et autres corsaires qui se sont succédé et qui, courant les mers, pratiquaient un commerce assorti de razzias ! Un récit dans lequel Calypso se substitue à la Dame préhistorique et Ulysse est remplacé par Paul.

Une île qui laisse un vertige à l’image de cette bouleversante peinture de Caravage, La Décollation de saint Jean-Baptiste de l’Oratoire de la cathédrale de La Valette, exécutée en 1608. L’artiste confronte le spectateur à un vide pesant occupant les trois quarts de la composition et réduisant la tragédie à quelques personnages dans la partie inférieure gauche. Ce sombre et vaste vide duquel ressortent à peine visibles deux prisonniers derrière leurs barreaux, observant comme nous-mêmes l’horrible office du bourreau, provoque un choc visuel d’autant plus éprouvant que le tableau est immense. Caravage supprime tout espoir. Il signe « Fra Michel Angelo » dans le sang qui coule de la tête tranchée du prédicateur, et bientôt il lui faudra fuir cette île pour un horizon très incertain. Infâme destinée pour un peintre aussi révolutionnaire que lui !

Malte fut peut-être l’île généreuse des abeilles productrice du miel, incomparable nectar. Mais cette île bienheureuse, Ulysse, Paul et Michelangelo l’ont laissée derrière eux, sans doute avec autant d’amertume que nous-mêmes, simples voyageurs qui avons goûté ses saveurs. Et nous l’avons quittée, laissant Calypso inconsolable. Nous pardonnera-t-elle ?

Olivier Oberson, le 25 octobre 2025

Mais quand, au bout du monde, Hermès aborda l’île, il sortit en marchant de la mer violette, prit terre et s’en alla vers la grande caverne, dont la Nymphe bouclée avait fait sa demeure.

Il la trouva chez elle, auprès de son foyer où flambait un grand feu. On sentait du plus loin le cèdre pétillant et le thuya, dont les fumées embaumaient l’île. Elle était là-dedans, chantant à belle voix et tissant au métier de sa navette d’or. Autour de la caverne, un bois avait poussé sa futaie vigoureuse : aunes et peupliers et cyprès odorants, où gîtaient les oiseaux à la large envergure, chouettes, éperviers et criardes corneilles, qui vivent dans la mer et travaillent au large.

Au rebord de la voûte, une vigne en sa force éployait ses rameaux, toute fleurie de grappes, et près l’une de l’autre, en ligne, quatre sources versaient leur onde claire, puis leurs eaux divergeaient à travers des prairies molles, où verdoyaient persil et violettes. Dès l’abord en ces lieux, il n’est pas d’Immortel qui n’aurait eu les yeux charmés, l’âme ravie. Le dieu aux rayons clairs restait à contempler. Mais, lorsque, dans son cœur, il eut tout admiré, il se hâta d’entrer dans la vaste caverne et, dès qu’il apparut aux yeux de Calypso, vite il fut reconnu par la toute divine : jamais deux Immortels ne peuvent s’ignorer, quelque loin que l’un d’eux puisse habiter de l’autre.

Homère, Odyssée, Chant V, traduit par Victor Bérard, Editions Gallimard, 1955, p. 133

[1] Les temples préhistoriques de Malte ne sont pas les plus vieux du monde. Il y a 15 000 ans, un processus de néolithisation est déjà en marche à Göbekli Tepe, à la frontière syrienne – à la limite du Kurdistan turc – ou à Jerf el Ahmar, au nord de la Syrie. Là, les temples les plus anciens ont 12 000 ans d’âge !