Lundi 30 juin 2025

- La basilique de Saint-Denis, à la naissance du gothique. Maître d’ouvrage : l’abbé Suger (1122-1151) – façade occidentale et portails entre 1130-40 ; chœur entre 1141-44 et vitraux*. Reconstruction de la nef et du transept par le Maître d’œuvre Pierre de Montreuil à partir de 1231, dans le plus pur style gothique classique.

Mardi 1er juillet 2025

- La cathédrale Saint-Pierre de Beauvais (Oise) – gothique classique du 13e siècle.

- La cathédrale Notre-Dame de Senlis (Oise) – gothique primitif dit de transition, à partir de 1153 – consacrée en 1191 par Guillaume, archevêque de Reims, qui signale à cette occasion que faute de moyens, l’édifice n’est pas achevé. Reprise du transept dans le gothique tardif par le Maître d’œuvre Pierre de Chambiges entre 1530-40. Portail occidental du Couronnement de la Vierge, accompagné de la Dormition et d’une Résurrection de Marie sur le linteau, et d’un Arbre de Jessé sur les voussures : dernier tiers du 12e siècle.

Mercredi 2 juillet 2025

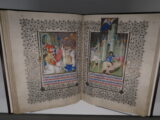

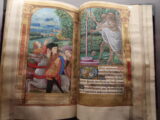

- Le château du Chantilly , joyau de l’architecture française. Façonnée du Moyen Âge au 19e siècle par ses différents propriétaires, l’histoire du château de Chantilly est intimement liée à l’Histoire de France. Le duc d’Aumale, son dernier occupant et très grand collectionneur, en a fait l’écrin de ses innombrables chefs-d’œuvre. Le musée Condé, comme il l’a nommé en hommage à ses prédécesseurs les princes de Condé, constitue l’une des plus riches collections de peintures anciennes et de manuscrits précieux en Europe. A l’occasion de sa restauration, Les Très Riches Heures du Duc de Berry, l’un des manuscrits les plus célèbres du Moyen-Age, sera exceptionnellement présenté à Chantilly durant quelques mois. L’exposition met en évidence le rôle majeur des frères Limbourg, concepteurs du livre, et présente les principales personnalités artistiques qui s’y sont exprimées, leurs spécificités et leurs sources d’inspiration. Entouré de jardins dessinés par André Le Nôtre, le domaine offre un cadre enchanteur où l’élégance de la Renaissance se mêle au classicisme des siècles suivants.

- La cathédrale Notre-Dame de Noyon (Oise), l’un des premiers chefs-d’œuvre de l’art gothique en France*. A partir de 1150 dans le style gothique primitif dit de transition. Quartier canonial conservé en partie avec sa bibliothèque (1506).

Jeudi 3 juillet 2025

- La cathédrale Notre-Dame de Laon (Aisne) par l’évêque Gautier de Mortagne (1155-74) dans le style gothique primitif dit de transition. Reprise du chœur vers 1200 dans un style cistercien : chevet plat percé de trois baies surmontées d’une splendide rose avec vitraux du 13e siècle*. Quartier canonial conservé en partie.

- La cathédrale Notre-Dame de Reims (Marne), à partir de 1211, dans le style gothique classique*. Le labyrinthe disparu au 18e siècle donnait les noms de quatre architectes : Jean d’Orbais, Jean le Loup, Gaucher de Reims et Bernard de Soissons. Ajoutons la plaque tombale du Maître d’œuvre Hugues de Libergier (mort en 1263) dans le transept nord.

- L’église abbatiale Saint-Remi de Reims (Marne), vaste église romane de la première moitié du 11e siècle, reprise par l’abbé Pierre de Celle (1162-81) : chevet dans le style gothique primitif dit de transition*.

Vendredi 4 juillet 2025

- La cathédrale Saint-Etienne de Bourges (Cher), par l’évêque Henri de Sully (1183-1199), en deux campagnes de construction jusqu’au milieu du 13e siècle – programme sculpté de la façade occidentale dans le dernier tiers du 13e siècle. Vitraux du 13e siècle*.

* ces courtes présentations ne tiennent pas compte des destructions dues aux guerres de Religion (les sculptures de la cathédrale de Bourges), à la Révolution (façade de Saint-Denis et portails occidentaux de la cathédrale de Noyon), à la Première Guerre mondiale (Noyon, Reims), au tremblement de terre (1692) et à la tempête (1705) qui affectent Laon, à l’effondrement des voûtes du chœur de la cathédrale de Beauvais (1284). Toutes ces destructions ont été suivies de restaurations, certaines contestables notamment celles du 19e siècle.

A propos de la cathédrale

La cathédrale Saint-Pierre de Beauvais est un aboutissement dans la hardiesse, véritable performance qui donne aux architectes le sens de la compétition, opposant Sienne à Florence et à Milan, entre autres rivalités. Qu’est-ce qui a pu ainsi motiver le maître d’œuvre ? Le « logeur du bon Dieu » se mesurerait-t-il à Dieu ? Possédant tous les moyens techniques, élevant très haut ses constructions, véritables tours de Babel, Le défie-t-il par son génie – orgueil démesuré, l’hybris des Grecs ?

Ce que je veux est mue par l’Idée. La volonté de bâtir relève de l’idée. Restons platonicien jusqu’au bout en s’attachant à l’idée du Beau et du Bien, même si Platon, naviguant dans les sphères éthérées et immatérielles des Idées, détestait les artistes. La cathédrale est-elle la matérialité d’une idée : faire du chœur de Saint-Denis un espace irradié par une lumière naturelle qui, en traversant les vitraux sacrés, sanctifie un lieu qui se donne comme l’image terrestre de la Jérusalem céleste ? Seulement, pour réaliser mon idée, il me faut une technique, un art, une main qui travaille la pierre, le fer, le verre, le bois, bref la matière. Façonner la matière, la marquer profondément de l’empreinte de l’idée, fait de l’homme un véritable démiurge qui se mesure à Dieu.

J’ai peut-être l’idée, mais je n’ai pas pour autant la technique. L’artisan maîtrise cette dernière mais n’est pas forcément à l’origine de l’idée. Qu’est-ce qui motive l’artisan : sa subsistance sinon sa survie, le gîte et le couvert, l’argent, la satisfaction du travail bien fait, la foi ? Il fallait oser l’arc-boutant à deux volées, l’une épaulant la poussée de la voûte, l’autre celle de la charpente et de la toiture, la transmettant aux culées chargées de leurs pinacles, verticalisant ainsi la ligne des pressions obliques dues aux voûtes sur croisées d’ogives. Dans le chœur, ces dernières retombent sur des points porteurs définis, les colonnes en délit du double déambulatoire de Saint-Denis, ou celles du rond-point de l’abside. D’une façon plus originale encore, deux colonnes se dressent devant les vastes chapelles rayonnantes de plan circulaire du chœur de Saint-Remi de Reims. La conséquence directe de cet ingénieux procédé technique est l’évidement des murs comblés de vitraux, afin de servir l’Idée – triomphe du Vrai. La cathédrale soumise à la « divine proportion » et dont les mesures, dans un jeu de correspondance cosmique, se rapportent à l’homme – image de Dieu -, est un défi technique qui Lui est lancé.

Dans le même temps, la cathédrale peut-elle être un symbole de foi ? La foi est toute l’énergie que je mets dans ma croyance. La foi est ma volonté que j’oriente avec force pour alimenter ma croyance, jusqu’à faire de cette dernière une vérité, en oubliant un peu vite que la croyance n’est jamais la vérité. De même, l’idée est parfois détournée pour devenir une idéologie s’érigeant de la même façon en une vérité en laquelle, fanatique, fondamentaliste ou intégriste, j’ai une foi aveugle. Quoiqu’il en soit, la cathédrale n’est un symbole de foi que pour ceux qui y croient. Ces derniers emprunteront à genoux les 261,5 mètres de dédale du labyrinthe de Chartres, « chemin de Jérusalem », qui leur ouvriront peut-être les portes du paradis.

La cathédrale est un espace de prière pour ceux qui ont la foi. Quand la foule des croyants se masse dans la cathédrale ou sur son parvis à l’occasion des « miracles », des « mystères » ou des « passions », cela peut engendrer des tragédies, surtout si votre foi est inébranlable. Plus précisément, comment se comporte une foule qui croise un individu qui n’a pas fait le même choix dogmatique que vous, un hérétique [hairesis en grec], un juif ou un musulman, bref un infidèle ? On organise alors des croisades contre les Cathares, véritables gnostiques – les « manichéens » du Moyen Âge –, ou des pogroms contre les Juifs déicides. Les croisades en Terre sainte sont prêchées par les pontifes, la première dès 1095 par le pape Urbain II (né dans la noblesse champenoise), ancien moine clunisien, dont le faste (celui des bénédictins bourguignons) était vertement critiqué par Saint-Bernard, au même titre, d’ailleurs, que celui, plus choquant encore, des évêques[1] – jeu de pouvoir qui a ruiné l’Europe.

Avec la crise économique sévissant au 14e siècle, on ne construit plus de grandes cathédrales. L’époque du gothique classique incarné par Beauvais, Amiens, Reims, Bourges ou Chartres est révolu. La papauté déplacée en Avignon provoquera au début du siècle suivant le Grand Schisme d’Occident, au moment même où le duc de Berry, Jean, commandait ses somptueuses Très riches Heures. Bref, quand tout va mal (guerre de Cent ans, peste endémique, crise de l’église, désastres de la guerre, famine et autres fléaux), le duc vit lui aussi dans un faste indécent.

La cathédrale aura été un pôle économique, artistique et intellectuel. Elle est aussi le lieu de l’avidité des hommes, un lieu de pouvoir et d’argent, de tensions et de répression lorsque l’évêque et son chapitre canonial interdisaient les organisations ouvrières de solidarité et autres sociétés d’entraide mutuelle qui se constituaient sur le chantier de la cathédrale, sous le prétexte fallacieux que ces dernières auraient pu le retarder.

Reste que le « maçon » aura bâti un temple à l’humanité, lieu de l’unité et de l’harmonie.

Olivier oberson, 4 juillet 2025

[1] Bernard de CLAIRVAUX († 1153), Lettre 42, Sur les devoirs des évêques, II, 4-7 (trad. Dom J. LECLERCQ, Paris, Le Seuil, coll. « microcosme », 1966, p. 164) – Sera-ce fini pour lui de l’humiliation, si je cesse de murmurer entre mes dents ? La conscience de chacun se taira-t-elle aussi ? Et que dira-t-on si par hasard quelqu’un s’avisait de citer ce mot qui n’est ni de l’Évangile, ni d’un prophète, ni même d’un auteur ecclésiastique, mais d’un païen : « Dites-moi, vous, les pontifes, que fait cet or — il ne dit pas : dans le sanctuaire ; on le tolérerait là, mais — sur le mors de vos chevaux ? » (Perse, Satires, II, 69).

Je veux bien me taire : la misère des pauvres criera. L’opinion publique gardera le silence : la faim ne le fera pas. Eh oui ! l’opinion publique se taira, car « le monde ne peut vous haïr » (Jean 7,7). Comment le monde condamnerait-il le péché, lui qui, au contraire, « loue les désirs du pécheur, et dit du bien des coquins » ? (Psaumes 10,3).

Ceux qui crient, ce sont les mal-vêtus, les affamés. Entendez-les gémir : « Dites-nous, vous, les pontifes, que fait cet or sur le mors de vos chevaux ? » Serait-il là pour en écarter le froid et la famine ? A quoi nous servent, à nous qui souffrons de ces choses, tous ces manteaux tantôt suspendus à des cintres, tantôt pliés parmi vos bagages ? C’est à nous qu’appartiennent vos prodigalités, c’est à nous que vous soustrayez sans pitié ce que vous dépensez !

Comme vous, pourtant, nous sommes des créatures de Dieu, nous avons été rachetés par le sang du Christ. Nous sommes donc vos frères. Voyez : la part qui revient à vos frères sert au plaisir de vos yeux, notre vie a moins de valeur que vos biens superflus, votre vanité s’accroît de tout ce qui est dérobé à nos besoins.

Deux maux naissent ainsi d’une seule racine : la cupidité vous perd en vous entraînant dans la frivolité ; elle nous tue en nous dépouillant. Vos chevaux marchent couverts de gemmes précieuses ; et vous n’avez cure de nos pieds nus. On voit aux têtes de vos mules des anneaux, des chaînettes, des sonnettes, des harnais piqués de clous d’or, toutes sortes de choses aussi belles que riches ; et vous n’avez même pas un peu de linge pour vos frères dans le besoin.

À cela s’ajoute que, toutes ces richesses, vous ne les avez acquises ni par le commerce, ni par le travail de vos mains, ni par droit d’héritage, à moins que vous ne disiez dans votre cœur : « Rendons-nous maîtres comme d’un héritage du sanctuaire de Dieu » (Psaumes 89,13).

Les plaintes que je viens d’attribuer aux pauvres, ils ne les profèrent que devant Dieu, devant celui à qui parlent les cœurs. Jamais ils n’oseraient s’élever ouvertement contre vous, sachant qu’ils ont plutôt besoin de faire entendre leurs supplications. Mais un jour viendra où ils se tiendront debout avec une parfaite assurance en face de ceux qui les ont réduits à la misère. Alors leur défenseur sera le père des orphelins, le juge qui fait droit aux plaintes des veuves. Alors on entendra cette parole : « Autant vous n’avez pas fait à un seul de ces humbles que je tiens pour miens, autant vous n’avez pas fait à moi-même » (Matthieu 25,40).

Barthélémy d’Eyck et Jean Fouquet, grands peintres enlumineurs du XVe siècle

les Livres d’Heures enluminés du XVe siècle et les Heures noires de Vienne